di Laura Ricci

di Laura Ricci

da Il Pozzo di San Patrizio a Orvieto

Mirabilia Edizioni

“Se vuole scrivere romanzi, la donna deve avere del denaro e una stanza tutta per sé”, scriveva nel 1929 Virginia Woolf in quel mirabile saggio, pilastro della letteratura femminile, che è A Room of One’s Own. Indipendenza, libertà, silenzio per scavare nel proprio mondo interiore e farne materia di racconto emanano, con molte sfumature, da questa affermazione apodittica che molte pagine argomentative si apprestano a dimostrare. La stanza “tutta per sé” – tutta per me – che ho sentito come luogo imprescindibile fin dalla giovinezza, non solo per essere scrittrice ma per un ambito più ampio di autenticità e libertà, si è condensata, in una lettura più recente, in uno spazio ancora più ristretto: il tavolo a cui Orhan Pamuk descrive intenti lo scrittore – o la scrittrice – in quel capolavoro che è La valigia di mio padre, la toccante prolusione letta a Stoccolma nel 2006, quando il grande narratore turco fu insignito del Premio Nobel per la letteratura. Accomuno i due scrittori – l’una del primo illustre innovativo Novecento, l’altro della nostra più stimolante contemporaneità – non solo per questo spazio silenzioso e solitario che individuano come presupposto della creazione, ma perché entrambi partono da particolari apparentemente materiali e marginali per arrivare a dimostrare in quale raccolta, paziente, rigorosa officina si cali l’incessante formicolio di pensiero e di parole con cui una scrittrice – o uno scrittore – danno vita ai loro mondi paralleli. E rammentandoli, accomunandoli, annoto che tuttavia quella stanza – o quel tavolo – presuppongono, a loro volta, un altro precedente spazio: un pozzo profondo in cui calarsi per attingere, con pari scrupolo, l’acqua della creazione.

Come Orhan Pamuk anch’io, quando penso alla scrittura, non vado con la mente a un genere letterario, a una pagina, a un libro, scorgo piuttosto la persona che scrive concentrata nella sua stanza e al suo tavolo: per giorni, mesi, anni. La vedo sorseggiare tè o caffè o una tisana mentre riflette; la seguo mentre si arresta, si alza, va alla finestra, torna al tavolo, riprende il filo delle sue tele di parole. Ma anche, avverto, quale immersione della coscienza ha dovuto compiere per tessere quel paziente ordito; quale precisa attenzione ha dovuto esercitare per risalire verso la dimensione di una nuova diversa luce; quale necessità positiva di comunicazione ha deciso di favorire per non perdersi nella complessità del reale, per gettare un ponte di narrazione e di riflessione tra sé e l’ipotetico lettore.

Scendere nel profondo di sé, nel pozzo della coscienza, prepara a recepire con interezza e umiltà la vita che ci penetra, induce a osservare senza preconcetti e senza distrazione le persone che ci attraversano. È l’atto propedeutico di ogni invenzione: giacché, di qualunque cosa si intenda scrivere, bisogna prima esplorare il proprio autentico originale sé, disincrostare scorie insidiose che renderebbero banale ogni ideazione. Anche questo è un lavoro paziente, rigoroso, lento – mistico potremmo dire – tanto quanto quello che, riemergendo, chi scrive compie nella sua stanza e al suo tavolo, concentrandosi in trame di parole con accurata ostinazione: per giorni, mesi, anni.

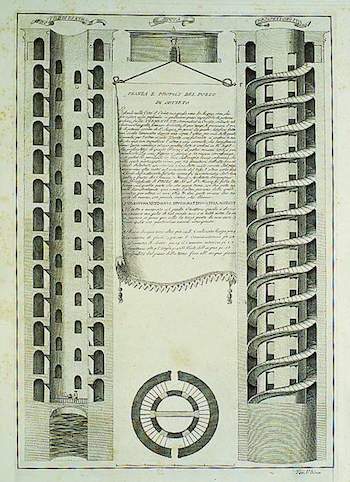

La metafora della scrittura può sostanziarsi, allora, in quell’opera davvero mirabile e particolare che è il Pozzo di San Patrizio di Orvieto. Quando penso a questo manufatto, realizzato per volere di un papa, Clemente VII, da uno dei più noti e apprezzati architetti del Rinascimento, Antonio da Sangallo, forse per vizio di introspezione, forse per orrore della retorica, non è agli inferi, all’oscurità, a minacciosi timori che va la mia mente – a quei mondi inquietanti dell’oltretomba, insomma, che molti cronisti e viaggiatori hanno, nei secoli, intravisto nel regolare abisso orvietano – ma al lavoro di scavo che precede la scrittura e, in seconda istanza, al rigoroso impianto strutturale che la scrittura, volesse pure apparire caotica, proprio come un’opera architettonica esige e richiede.

La metafora della scrittura può sostanziarsi, allora, in quell’opera davvero mirabile e particolare che è il Pozzo di San Patrizio di Orvieto. Quando penso a questo manufatto, realizzato per volere di un papa, Clemente VII, da uno dei più noti e apprezzati architetti del Rinascimento, Antonio da Sangallo, forse per vizio di introspezione, forse per orrore della retorica, non è agli inferi, all’oscurità, a minacciosi timori che va la mia mente – a quei mondi inquietanti dell’oltretomba, insomma, che molti cronisti e viaggiatori hanno, nei secoli, intravisto nel regolare abisso orvietano – ma al lavoro di scavo che precede la scrittura e, in seconda istanza, al rigoroso impianto strutturale che la scrittura, volesse pure apparire caotica, proprio come un’opera architettonica esige e richiede.

Il Pozzo di San Patrizio, con la sua verdastra misteriosa profondità, con il cauto graduale declivio delle sue contrapposte eliche, con le grandi fessure finestrate che come occhi spalancati si affacciano interrogative sul precipizio, ben rappresenta questo lavoro di scavo: un lavoro minuzioso, graduale, governato da una logica “altra” ma fiduciosa, guidato da una sete di autenticità che aspira a raggiungere la cristallina fluidità della polla sorgiva. Il chiarore terreno, abituale dei primi passi, che si sostanzia del filtrare della luce esterna, sfuma, si smorza man mano che ci si addentra nelle viscere della terra: nella metafora della scrittura le nostre stesse viscere, l’io profondo che, per essere svelato, deve scavare, operare, decantare nella nostra stessa anima. Mentre il riverbero consueto affiochisce, l’umido acquoso vapore penetra la nostra pelle, spinge alla sorgente con stillante pesantezza. Scendere è un’operazione greve: impone il coraggio di passi che non sanno verso fenditure sconosciute, tratteggia la sfida di un ritmo diverso del respiro. Attraversiamo l’acqua – la liquida stillante origine – e, non più gli stessi, giustamente risaliamo per un altro cammino, per una scala contrapposta.

C’è un altro pozzo che, a tutta prima, potrebbe simboleggiare, al pari del pozzo di Orvieto, l’introspezione che precede l’emergere della parola: il pozzo a spirale di Quinta da Regaleira, a Sintra, in Portogallo. Si tratta, tra l’altro, di un vero e proprio “pozzo iniziatico” – e così viene comunemente chiamato – ben più palese del Pozzo di San Patrizio, di cui nel tempo si è perso il significato di iniziazione e purificazione che, nel Settecento, la denominazione di “Pozzo del Purgatorio di San Patrizio” aveva tentato di diffondere. Costituito da una scala a spirale di nove piani, forse allusione ai nove gironi infernali della Commedia di Dante, il pozzo di Sintra ha un chiaro significato allegorico, anche perché situato all’interno di un complesso contrassegnato da numerosi elementi esoterici e perché presenta, nel suo fondo, non l’acqua, ma una bussola con l’effigie della Croce dei Templari. Non è per attingere, non per una funzione pratica che è stato scavato, ma per un’enigmatica cabala architettonica che ha il compito di introdurre alla ricezione di un’illuminazione, al passaggio dalla morte alla rinascita. Oltre a essere senz’acqua, a fronte dei cinquantatré metri del Pozzo di San Patrizio, il pur affascinante pozzo di Quinta da Regaleira affonda nelle profondità del terreno solo per una trentina di metri; e per di più non presenta un’ordinata struttura, occhieggia anzi al disordinato e al bizzarro. La forma a spirale, che nel pozzo orvietano si nasconde, in duplice elica, nelle scale che fiancheggiano il regolare cilindro finestrato che arriva alla sorgente, nel pozzo di Sintra è manifesta, punteggiata prima da monofore divise da colonne e capitelli che creano l’effetto di un portico, poi da finestroni molto simili a quelli del Pozzo di San Patrizio, ma disposti asimmetricamente.

C’è un altro pozzo che, a tutta prima, potrebbe simboleggiare, al pari del pozzo di Orvieto, l’introspezione che precede l’emergere della parola: il pozzo a spirale di Quinta da Regaleira, a Sintra, in Portogallo. Si tratta, tra l’altro, di un vero e proprio “pozzo iniziatico” – e così viene comunemente chiamato – ben più palese del Pozzo di San Patrizio, di cui nel tempo si è perso il significato di iniziazione e purificazione che, nel Settecento, la denominazione di “Pozzo del Purgatorio di San Patrizio” aveva tentato di diffondere. Costituito da una scala a spirale di nove piani, forse allusione ai nove gironi infernali della Commedia di Dante, il pozzo di Sintra ha un chiaro significato allegorico, anche perché situato all’interno di un complesso contrassegnato da numerosi elementi esoterici e perché presenta, nel suo fondo, non l’acqua, ma una bussola con l’effigie della Croce dei Templari. Non è per attingere, non per una funzione pratica che è stato scavato, ma per un’enigmatica cabala architettonica che ha il compito di introdurre alla ricezione di un’illuminazione, al passaggio dalla morte alla rinascita. Oltre a essere senz’acqua, a fronte dei cinquantatré metri del Pozzo di San Patrizio, il pur affascinante pozzo di Quinta da Regaleira affonda nelle profondità del terreno solo per una trentina di metri; e per di più non presenta un’ordinata struttura, occhieggia anzi al disordinato e al bizzarro. La forma a spirale, che nel pozzo orvietano si nasconde, in duplice elica, nelle scale che fiancheggiano il regolare cilindro finestrato che arriva alla sorgente, nel pozzo di Sintra è manifesta, punteggiata prima da monofore divise da colonne e capitelli che creano l’effetto di un portico, poi da finestroni molto simili a quelli del Pozzo di San Patrizio, ma disposti asimmetricamente.

E dunque, se ripenso alla scrittrice nella stanza tutta per sé da cui sono partita – una coraggiosa, costruita, battagliata conquista quel suo spazio – o al tavolo altrettanto agognato a cui lo scrittore lavora con ostinazione, pazienza e cura – non è al muschiato enigmatico pozzo di Sintra che va il mio pensiero, ma alla possente, pensata, architettata costruzione sangallesca di Orvieto.

La scrittura, infatti, non è illuminazione, non è rivelazione, o almeno non soltanto; non è esoterismo, tanto meno casualità bizzarra. Dopo il viaggio nel profondo, dopo l’attingimento originale dell’acqua, proprio come il pozzo di Antonio da Sangallo la scrittura è struttura rigorosa, è impianto architettonico, è scrupolosa edificazione.

Non c’è grande scrittore che non abbia inserito le sue trame in un’architettura d’insieme minuziosa. Le ardite sperimentazioni del primo Novecento, ad esempio, si sono imposte e hanno rinnovato le letterature europee perché iscritte in cornici strutturali congruenti. La giornata londinese di Clarissa Dalloway in Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, o quella dublinese di Leopold Bloom e di Stephen Dedalus in Ulysses di James Joyce, circoscrivono in una cornice quotidiana che li rende coerenti i reconditi monologhi interiori di Clarissa, e ancor più il celebre dirompente stream of consciousness di Molly Bloom. Altrettanto vale, in una miriade di magistrali romanzi di questo felice inizio di secolo, per la frantumazione del narratore onnisciente o per quella del tempo aristotelico. Ogni ordine tradizionale può essere distrutto, purché venga inserito in una nuova diversa forma.

Si tratta di una struttura che il lettore non deve troppo avvertire, di un’ossatura che, proprio come le ideazioni architettoniche funzionali di Antonio da Sangallo, deve essere incapsulata da un sovrano equilibrio, da una silenziosa armonia. E la scommessa è tanto più vinta quanto più la solida ossatura agisce ma non appesantisce.

È una struttura duttile anche, pronta a deviare, a recepire quanto domanda, a volte, l’evidenza; o quanto di nuovo suggerisce il procedere della storia. Quando si cominciò lo scavo del pozzo della rocca – semplicemente così si chiamava all’origine, perché addossato alla rocca difensiva di Orvieto e perché doveva servire a fornire acqua alle milizie che vi alloggiavano – non era previsto, ad esempio, che la struttura sarebbe stata rinforzata e foderata di mattoni, si pensava di scavare e di realizzare il tutto direttamente nella roccia che le maestranze andavano scavando e modellando. Ma le pareti si rivelarono troppo friabili a causa delle pozzolane che sottostavano al primo strato litoide, tanto che Antonio da Sangallo dovette modificare il progetto e ipotizzare, a rinforzo, due cilindri in laterizio, forse aggiungendo, per un caso non previsto, unicità e bellezza all’insieme. Parimenti al narratore, mentre valuta, sceglie, plasma e cesella parole, possono imporre deviazioni a tutta prima non previste il fiorire dei personaggi o il precisarsi della storia. Lo scrittore, la scrittrice, muovono i fili delle loro trame, infatti, ma ne sono a loro volta sospinti, sollecitati, eccitati, come in un gioco di specchi in cui la realtà si moltiplica e si complica, senza tuttavia sfuggire al labirinto che la racchiude.

È una struttura duttile anche, pronta a deviare, a recepire quanto domanda, a volte, l’evidenza; o quanto di nuovo suggerisce il procedere della storia. Quando si cominciò lo scavo del pozzo della rocca – semplicemente così si chiamava all’origine, perché addossato alla rocca difensiva di Orvieto e perché doveva servire a fornire acqua alle milizie che vi alloggiavano – non era previsto, ad esempio, che la struttura sarebbe stata rinforzata e foderata di mattoni, si pensava di scavare e di realizzare il tutto direttamente nella roccia che le maestranze andavano scavando e modellando. Ma le pareti si rivelarono troppo friabili a causa delle pozzolane che sottostavano al primo strato litoide, tanto che Antonio da Sangallo dovette modificare il progetto e ipotizzare, a rinforzo, due cilindri in laterizio, forse aggiungendo, per un caso non previsto, unicità e bellezza all’insieme. Parimenti al narratore, mentre valuta, sceglie, plasma e cesella parole, possono imporre deviazioni a tutta prima non previste il fiorire dei personaggi o il precisarsi della storia. Lo scrittore, la scrittrice, muovono i fili delle loro trame, infatti, ma ne sono a loro volta sospinti, sollecitati, eccitati, come in un gioco di specchi in cui la realtà si moltiplica e si complica, senza tuttavia sfuggire al labirinto che la racchiude.

Quando uno scrittore pensa alla grandezza dei suoi predecessori e all’immensa produzione letteraria che questi hanno saputo elaborare rischia di diventare afasico, di restare intrappolato nel gesto dell’impotenza. Ma è proprio calandosi nel pozzo del suo mondo interiore, cercando e trovando la sua peculiare originalità, che può costruire nuovi universi di parole per situazioni già sperimentate. Come nella spirale – figura di culture e architetture molteplici che Sangallo scelse per le due scale elicoidali del pozzo orvietano – forma priva di fine che può espandersi in ogni momento in un segmento ulteriore e in un movimento perenne, ogni scrittore, ogni scrittrice può aggiungere un tratto distintivo al dilatarsi e all’avvolgersi delle narrazioni letterarie. Attingendo e portando acqua da quell’inestinguibile pozzo dell’anima che, proprio come si disse del Pozzo di San Patrizio, “per fino hoggi si vede, e vederassi forse per fino che durerà il mondo”.*

*Marc’Antonio Maltempi, “Trattato”, 1585