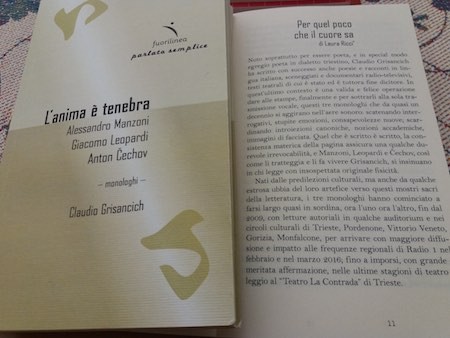

Per quel poco che il cuore sa

di Laura Ricci

Introduzione a L’anima è tenebra di Claudio Grisancich

Edizioni fuorilinea, Monterotondo (RM), 2018

Noto soprattutto per essere poeta, e in special modo egregio poeta in dialetto triestino, Claudio Grisancich ha scritto con successo anche poesie e racconti in lingua italiana, sceneggiati e documentari radio-televisivi, testi teatrali di cui è stato ed è tuttora fine dicitore. In quest’ultimo contesto è una valida e felice operazione dare alle stampe, finalmente e per sottrarli alla sola trasmissione vocale, questi tre monologhi che da quasi un decennio si aggirano nell’aere sonoro: scatenando interrogativi, stupite emozioni, consapevolezze nuove; scardinando introiezioni canoniche, nozioni accademiche, immagini di facciata. Quel che è scritto è scritto, la consistenza materica della pagina assicura una qualche durevole irrevocabilità, e Manzoni, Leopardi e Čechov, così come li tratteggia e li fa vivere Grisancich, si insinuano in chi legge con insospettata originale fisicità.

Noto soprattutto per essere poeta, e in special modo egregio poeta in dialetto triestino, Claudio Grisancich ha scritto con successo anche poesie e racconti in lingua italiana, sceneggiati e documentari radio-televisivi, testi teatrali di cui è stato ed è tuttora fine dicitore. In quest’ultimo contesto è una valida e felice operazione dare alle stampe, finalmente e per sottrarli alla sola trasmissione vocale, questi tre monologhi che da quasi un decennio si aggirano nell’aere sonoro: scatenando interrogativi, stupite emozioni, consapevolezze nuove; scardinando introiezioni canoniche, nozioni accademiche, immagini di facciata. Quel che è scritto è scritto, la consistenza materica della pagina assicura una qualche durevole irrevocabilità, e Manzoni, Leopardi e Čechov, così come li tratteggia e li fa vivere Grisancich, si insinuano in chi legge con insospettata originale fisicità.

Nati dalle predilezioni culturali, ma anche da qualche estrosa ubbia del loro artefice verso questi mostri sacri della letteratura, i tre monologhi hanno cominciato a farsi largo quasi in sordina, ora l’uno ora l’altro, fin dal 2009, con letture autoriali in qualche auditorium e nei circoli culturali di Trieste, Pordenone, Vittorio Veneto, Gorizia, Monfalcone, per arrivare con maggiore diffusione e impatto alle frequenze regionali di Radio 1 nel febbraio e nel marzo 2016; fino a imporsi, con grande e meritata affermazione, nelle ultime stagioni di teatro a leggio al “Teatro La Contrada” di Trieste.

Concepita per la lettura teatrale, la singolare trilogia è altrettanto valida ed emozionante per il più sommesso viaggio della lettura silenziosa. Ognuno degli illustri monologanti si dice a un tu che ascolta: Giacomo Leopardi alla sorella Paolina; Čechov, come da una disordinata Spoon River postuma, alla fidanzata, poi moglie, poi vedova Olga; Alessandro Manzoni, anaffettivo narratore di una sofferta autobiografia parallela a quella ufficiale, a un lettore meno coinvolgente e prossimo che è comunque un tu. Per interposta persona si stabilisce un dialogo, muto ma vibrante, con chi legge. La voce non tocca e non percuote direttamente come a teatro ma, anche per la colloquialità sia pure ricercata del linguaggio abilmente orchestrato, a percuotere e a toccare quasi come voce è la scrittura. Chi legge prende il posto di Paolina, di Olga, dell’interlocutore sconosciuto e anonimo a cui, senza dover più controllare il suo dire, non più l’illustre Alessandro Manzoni, ma il Lisander della cerchia familiare parla.

Ma andiamo con ordine, e cerchiamo di penetrare nella genesi e negli esiti delle tre diverse orchestrazioni di Claudio Grisancich.

Il monologo Alessandro Manzoni, ovvero del rimorso – e il titolo già ce ne annuncia l’originalità – si apre con una breve introduzione dell’autore che fornisce qualche prezioso spiraglio sulla sua composizione. Sgorga da un’estate “complessa e sofferta per una sorta di atonia del desiderio”, avverte Grisancich, e la mancanza di curiosità per il nuovo muove la mano e la mente a qualche vecchio libro, in fedele attesa sugli scaffali della biblioteca casalinga: I promessi sposi, La famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg, Quel che il cuore sapeva di Marta Boneschi, e il Journal di Matilde Manzoni, la sfortunata figlia di Alessandro, stroncata dalla tisi in giovane età, lontana dal padre e senza ottenere da lui di poterlo rivedere almeno una volta prima di morire. Ne scaturisce un Manzoni in età avanzata, lontanissimo dall’icona letteraria del celebre scrittore, del senatore del regno e dell’uomo di fede, ma per così dire stanco e in pantofole, sincero e lucido, senza alcuna remora a confessare le debolezze di un’intera vita e, soprattutto, a mostrare quelle imperfezioni e quell’inquietudine interiore che, data la tiepidezza dei sentimenti e l’incapacità ad agire con decisione e generosità anche verso gli affetti che si dovrebbero avere più a cuore – la sventurata e sofferente ultimogenita, la fragile delicata Matilde – ben incarna tutta la forza di anticipazione del titolo: un Manzoni roso e impallidito da un sotterraneo persistente rimorso, che non riesce a far tacere quel cuore sempre tenuto a bada, più volte soffocato per evitare di soffrire; “vecchio bambino debole, goloso di vita – scrive Grisancich – ma quasi impedito nel saperne dare quanto avrebbe voluto”.

Mentre narra e ripercorre la sua esistenza si precisa, a lato di quello che sembrerebbe il timore di ogni eccesso, la disperata mancanza d’amore avvertita nell’infanzia e nella giovinezza, e una sua nascosta natura appassionata, sanguigna. Lui bambino e quindi adolescente, in casa di quel padre anziano, taccagno e di mente chiusa che non è il suo vero padre; poi lontano dalla bella madre libera e vivace di cui è innamorato, Giulia Beccaria, che lo abbandona senza troppe remore per seguire a Parigi, dopo la separazione da Pietro Manzoni, il nuovo amante. Lui giovine irrequieto e smanioso, a rovinarsi al gioco nel ridotto della Scala, finché non viene affettuosamente redarguito e salvato dal poeta Vincenzo Monti. Lui che finalmente palpita, e lascia il cuore palpitare, quando gli è dato di ricongiungersi alla madre per la generosità e la benevolenza del compagno di lei, quel conte Carlo Imbonati del cui fascino umano e intellettuale anche Alessandro si invaghisce, ma che subito scompare, per improvvisa malattia, come rapida e fugace meteora. Lui sposato alla frigida timorata fragile Enrichetta, a compiere senza alcun entusiasmo i suoi doveri coniugali; più felice con la bruna morbida sensuale conformazione della seconda moglie, Teresa Borri, anche lei votata alla malattia tuttavia, che lo lascia una seconda volta vedovo dopo “un ultimo scampolo d’insperabile giovinezza carnale” e altri tristi anni da lamentosa ipocondriaca. Lui privato, via via, delle mogli, delle figlie, degli amici, sopravvissuto all’interno di una famiglia in cui, tra figli e nipoti, si sente estraneamente ospite. Padre sollecito nei bisogni materiali, certo, ma più occupato a trovare parole per i suoi libri che espressioni d’affetto per la sua prole, più affezionato alla vitalità del figliastro Stefano che alla pesantezza dei suoi orfani e delle sue orfanelle. Matilde, in particolare, piccolissima quando la madre Enrichetta muore, mandata in convento quando Lisander si risposa con Teresa, morta a nemmeno ventisei anni a Siena, dove l’aveva condotta con sé e il marito la sorella Vittoria, conscia di quanto fosse a disagio in casa una volta uscita dal convento; Matilde che, pur presagendone la morte, il padre non vuole rivedere, sempre tentennando e rimandando, più intimorito che invogliato dai suoi trasporti filiali d’amore. Quanto vigliacco, per sua stessa ammissione, il grande romanziere e poeta, quanto egoista e misero. Eppure non suscita giudizio o riprovazione, quanto piuttosto compatimento: per quel cuore che non perdona, per quel rimorso che lo erode, per la tragicità dello scarto tra ufficialità e quotidianità; e soprattutto per la consapevolezza, tutta sottesa al monologo, che non può dare abbastanza amore chi, l’amore, non l’ha ricevuto quel tanto che occorre perché il cuore sappia e viva.

Lo stesso disperato bisogno d’amore, e in modo ben più esplicito, si rintraccia nella confessione monologante del grande poeta e pensatore recanatese, Giacomo Leopardi e la grande Muraglia. E anche in questa pièce Claudio Grisancich elude e spiazza ogni conoscenza consolidata. Lontano da ogni rappresentazione scolastica o accademica, Giacomo è tutt’altro che privo di affettività, anzi ne deborda, e sebbene non abbia ricevuto calore dal padre e dalla madre, è nel rapporto tenero, confidenziale e appassionato con la sorella Paolina che ha potuto attingere la pratica e la conoscenza delle pulsioni del cuore, salvandosi da quella vocazione all’estraneità e al disincanto cui avrebbe voluto votarlo l’educazione familiare. Non a caso è proprio a lei che si rivolge, in un plico di scritti ingialliti e vergati a mano che Grisancich immagina di aver trovato, misteriosamente e fortunosamente, in cucina durante una notte d’insonnia. In quei fantomatici fogli, scritti a Napoli mentre è ammalato e quasi in forma di lettera il 14 giugno 1837, dunque il giorno stesso della sua morte, Leopardi ripercorre con passione e cocente carnalità la sua breve intensa vita. Nessun amore dalla madre, solo regole, critiche, rimproveri, e persino la volontà, fortunatamente senza esito, di spegnere anche le manifestazioni di affetto e tenerezza tra fratello e sorella, considerate disdicevoli. Nessun amore e nessun rispetto dal padre, intento a umiliare ogni autonoma crescita culturale del figlio per farne, anche in questo caso senza risultato, “specchio e copia della sua vacua erudizione”. E dunque il senso di soffocamento – del palazzo di famiglia e del borgo natio stretto e provinciale – la cocciuta, libera, quasi clandestina formazione da autodidatta, lo scalpitare fino ai primi lavori per l’editore milanese Antonio Stella, la definitiva fuga verso altri lidi, con la determinazione di mai più tornare pur nella malattia e nella premonizione della morte. Fino al luogo estremo di Napoli, in compagnia dell’amato amico Antonio Ranieri, Totonno. Ma di Recanati, pur nel rifiuto, resta una sottile nostalgia, l’affezione così perfettamente cantata all’ermo colle.

In ordine sparso, non cronologico, balzellando tra libere associazioni e ricordi sensoriali, Giacomo dà conto del suo esistere “matto e disperatissimo”, non a causa dello studio, in questo contesto, ma per le sofferenze del fisico e dell’animo, per l’impossibilità del rapporto con le donne, per un suo mendicare e strisciare per amore. Persino con quell’Antonio Ranieri di bella possente virilità, che non disdegna le compagnie femminili e di cui è geloso. Sempre a illudersi, inutilmente, di essere amato per quanto ama: “Ho amato, amato, amato; – grida – voluto sempre amare, ed essere amato; donavo amore a piene mani; ma chi poteva volere l’amore di un gobbo?”.

Rimane, certo, della trasmissione culturale corrente, l’infelicità dovuta ai tanti guasti del corpo, ma qui vissuta non in chiave di eroica contrapposizione romantica o di melanconica poetica autocommiserazione, quanto piuttosto con una vena popolare e per nulla aristocratica di rabbia e riscatto, che si concretizza nella descrizione ribelle delle sue malformazioni e nell’ammissione spregiudicata delle sue debolezze per compensarle: la gola, la passione smisurata per i dolci, la scarsa cura dell’eleganza e dell’igiene.

Possibile che il poeta metafisico dell’infinito, della luna e del pastore errante dell’Asia, il pensatore antiromantico e moderno delle Operette Morali e dei Pensieri, sia così inopinatamente carnale, così immerso nelle pastoie di una sensuale disperata fisicità? Rompendo ogni aspettativa, Claudio Grisancich ha voluto far scorrere sangue e passione nel corpo di un poeta di cui, nello straripare delle conoscenze scolastiche e degli studi critici, si tende a cancellare la carnalità di pensiero e sentimento, e l’intento è stato egregiamente assolto. La conclusione del monologo tuttavia, recupera, del poeta, la dimensione di disincantata intellettualità. La grande Muraglia è quella dell’estremo passaggio, che Giacomo racconta di compiere, stanco, in fuga e malato, al braccio di un giovane mandarino; è il tracciato che, interminato, scompare inghiottito dal cielo, il limite a cui, da sempre, il poeta sa di essere atteso. E mentre il giorno volge al tramonto, nella sua “intima, insopportabile, desolata stanchezza” egli acconsente, ormai esausto, a varcare la soglia: di là, forse, vi sarà riposo.

È al limitare di questa soglia, di questo estremo passaggio, che Claudio Grisancich pone i suoi tre antieroi. Parlano da un’accumulata stanchezza, da un’umana forma ormai troppo appesantita dallo srotolarsi degli anni; ma se per Manzoni e Leopardi è stato necessario allo scrittore addentrarsi nei meandri psicologici di personalità altrimenti celebrate, non accade così per Čechov, generalmente presentato, oltre che nell’affascinante maestria dei suoi racconti e del suo teatro, in tutta la sua esistenziale complessità.

Io Anton Čechov si impone alla vena creativa di Grisancich dopo la rappresentazione di uno Zio Vanja con la regia di Gabriele Vacis: lo scrittore rilegge, di Čechov, i racconti e le opere teatrali; ne ripercorre la vita attraverso le lettere, in un’edizione Einaudi curata da Natalia Ginzburg; entra in consonanza con l’immensa pietas čechoviana nell’osservare, senza giudizio, i personaggi. E il suo Čechov nasce, non troppo dissimile da come di solito lo si immagina. Se c’è qualcosa che appena spiazza, è che in questo monologo sembra meno disilluso e ironico di quanto, a volte, lo mostri l’iconografia tradizionale; e se c’è qualcosa che innamora è che, più che rinunciatario e rassegnato, nella malattia incurabile appare assetato della vita. Fino a spegnerla in una coppa di champagne, accanto alla donna che ha grandemente amato, lui che delle donne non si voleva innamorare. Ma che si sa, che si può mai sapere di quanto il cuore riserva? “Appena un poco di quello che è già accaduto”, secondo l’esergo – la conclusione del capitolo VIII de I promessi sposi – scelto da Grisancich a introduzione del monologo dedicato a Manzoni. E giusto di quanto gli è accaduto, anche Anton Čechov narra.

Dalla sua Spoon River russa, dal suo aldilà – racconta infatti anche della sua composta morte e dell’arrivo delle sue spoglie dalla Germania a Pietroburgo – ricostruisce per frammenti la sua vita, come raccogliendo a caso i fogli sparpagliati da una corrente d’aria, che li ha fatti volare via dal tavolo su cui erano ordinati. Il registro è doppio: Anton esordisce rivolgendosi amorevolmente e struggentemente a Olga Knipper, la moglie lontana per il suo lavoro di attrice, di cui avverte nostalgia e mancanza; prosegue indirizzandosi a un pubblico più ampio, forse il suo pubblico di lettrici e lettori; torna ad apostrofare con passione, tenerezza e rimpianto Olga: quando si tratta di rievocare il loro primo incontro in teatro a Mosca, il coup de foudre che nel segno del teatro li unisce, le circostanze galeotte che continuano a farli incrociare, a renderli complici nel successo delle commedie di lui – lui il commediografo, lei l’attrice -; quando è questione di rievocare un matrimonio insolito che non ha conosciuto la felicità dei buoni rapporti di famiglia e della buona salute – Olga non risultò gradita né alla sorella Maša né alla madre di Čechov – ma che, proprio per questo, è stato un amore forte e ineludibile, “contro tutti e tutto”; quando con dolore e rimpianto evoca i tentativi falliti di poter concepire un loro figlio.

Dalle pagine sparse della memoria tutto, pian piano, si ricompone, e la vita di Čechov, come le altre, si dispiega attraverso la sua colloquiale avvincente narrazione. Le umili origini in una famiglia affrancata di servi della gleba, gli studi e la vocazione medica, l’illuminante viaggio a Sachalin, l’isola dei forzati; la scoperta di un’agevole vena letteraria, inizialmente neanche presa troppo sul serio, per mantenere la famiglia con la pubblicazione dei suoi racconti sul più importante quotidiano russo dell’epoca, “Novoe Vremja” (Tempo nuovo) di Aleksej Suvorin; il rapporto protettivo e profondo con il fratello Nikolaj, pittore non privo di talento, che non riuscì a salvare dalla deriva nell’alcool e dalla prematura morte; la scoperta della vocazione teatrale e la definitiva dedizione alla scrittura; la caduta del suo Gabbiano a Pietroburgo e poi, anche per merito dell’interpretazione di Olga Knipper, il successo nell’allestimento a Mosca al teatro di Stanislavskij e di Nemirovič-Dančenko; la successiva definitiva fama, incalzata, come l’amore per Olga, dall’inguaribile tisi.

Ah, Anton Čechov, viene da esclamare, ma perché si deve lasciare precocemente la vita? Perché, altrettanto precocemente, ha dovuto lasciarla quel tuo fratello pittore? E perché, tragicamente e prematuramente, ha dovuto abbandonarla quell’amico di Nikolaj che suonava il pianoforte nella vostra casa, quel Piotr Ilic Tchaikovsky? Ma almeno hai avuto, dato, provato l’amore tu! Nonostante il tuo irresoluto, tentennante atteggiamento verso il matrimonio, è stata unica, vissuta, intensa quell’ultima pagina della tua vita.

Čechov, Leopardi, Manzoni. Tutti e tre, seppure in modo diverso, intimoriti dall’amore, ma desiderosi e affamati della sua manna; tutti e tre protesi, con sentimenti forti e contrastanti, verso le donne: madri, sorelle, mogli, amanti vere o impossibili. Recessi non sempre confessati del cuore, forse in parte immaginati, quelli che con questi testi Claudio Grisancich dona a chi ascolta o a chi legge, ma in ogni caso legittimati e autorizzati dalla libertà creativa della scrittura.

Come Čechov, Grisancich non fa la morale, non giudica, rappresenta con pietoso realismo quanto di compassionevole o di crudele accade, rintraccia le umane debolezze dei grandi – di ognuno, grande o piccolo che sia – le perdona a loro, a se stesso, e a noi che non ne siamo certo esenti. I suoi monologhi si iscrivono in quella vena narrativa che Walter Chiereghin, nella prefazione all’ultimo libro dello scrittore, Storie de Fausta – anch’esso sotto forma di monologo, questa volta in libero verseggiare in dialetto e al femminile – rintraccia anche nella poesia del precedente Album: gli anni lontani dell’infanzia e dell’adolescenza, la madre, il padre, le memorie, il passato variamente vissuto, la vita che fugge ma non sfugge. Nella diversità dei personaggi monologanti messi in scena e sulla pagina, il denominatore comune di queste confessioni è in quel tono elegiaco, mesto, ma alto e variamente appassionato, con cui Claudio Grisancich traghetta chi narra e chi legge, e forse lui stesso che scrive, verso un altrove misterioso, in cui sembra già di avvertire tutto quello che, per quel poco che conosce, al cuore mancherà.