di Laura Ricci dal N. 50 de Il Ponte rosso

Chi, leggendo o studiando a memoria L’infinito di Leopardi in età scolastica, e poi ripensandolo in varie e diverse tappe della vita, non si è lasciato cullare, anche più volte, dal miracolo di questi versi prodigiosi o, addirittura, non si è ritrovato a ripeterli a voce alta e a recitarli solo per sé? Non necessariamente interrogandosi sulla sua perfezione formale e sul suo senso, ma semplicemente abbandonandosi alla misteriosa attrazione di questo testo ineguagliabile, capace di produrre un’estraniante possessione.

Chi, leggendo o studiando a memoria L’infinito di Leopardi in età scolastica, e poi ripensandolo in varie e diverse tappe della vita, non si è lasciato cullare, anche più volte, dal miracolo di questi versi prodigiosi o, addirittura, non si è ritrovato a ripeterli a voce alta e a recitarli solo per sé? Non necessariamente interrogandosi sulla sua perfezione formale e sul suo senso, ma semplicemente abbandonandosi alla misteriosa attrazione di questo testo ineguagliabile, capace di produrre un’estraniante possessione.

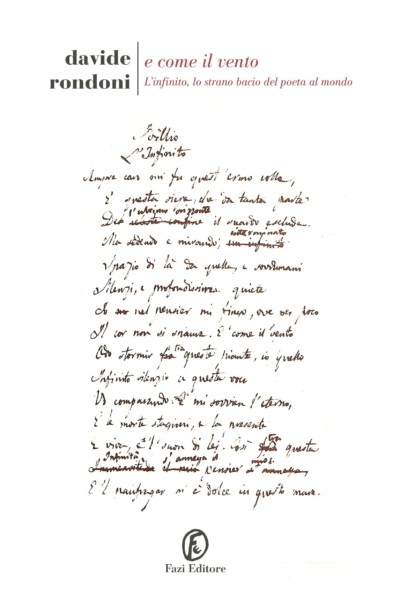

Composto dal poeta nel 1819, dunque all’età di ventuno anni, ma pubblicato solo con i sei Idilli del 1826 e poi nei Canti del1831, L’infinito ha festeggiato in questo nostro 2019 i duecento anni. Molte sono state le iniziative ufficiali o ufficiose che l’hanno celebrato, tra cui l’esposizione itinerante dei due manoscritti autografi che appartengono uno alla Biblioteca Nazionale di Napoli e uno al Comune di Visso. Ma lo ha celebrato soprattutto, con amore continuativo e convinto, il poeta Davide Rondoni, che non solo gli ha dedicato un volume pubblicato da Fazi Editore, ma moltissimi appuntamenti in tutta Italia, intessendo in modo originale e inconsueto – «oltre canone» potremmo dire – suggestive conversazioni su L’infinito e offrendo di questi versi un’interpretazione nuova, che abita il presente e trova in questo testo le coordinate per sostare, e invitare a sostare, «non altrove dalla poesia».

Non poteva dunque mancare all’edizione 2019 di Pordenonelegge, che a Rondoni e alla sua visione de L’infinito ha dedicato una matinée nel ridotto del Teatro Verdi, contrassegnata dalla presenza di alcune classi liceali.

Iniziando con un’asciutta ed efficace lettura del celebre idillio, Rondoni ha condensato in un’appassionante conversazione la materia del suo libro, rapportandosi in particolare all’uditorio giovanile. Rimando al contatto diretto con il volume chi volesse approfondire la sua interpretazione, o piuttosto direi la sua «evasione», avvertendo che come è proprio del suo stile divergente non bisogna certo aspettarsi un’impostazione canonica, pur se sono molti i riferimenti a critici e studiosi del passato e del presente che si sono occupati di Leopardi e di questa lirica. Da De Sanctis e De Benedetti a Franco Gavazzeni, Luigi Baldacci, Luigi Blasucci, Carla Benedetti, a poeti che ne furono suggestionati come Ungaretti e Mario Luzi; e ad altri – poeti, studiosi e filosofi dell’antichità fino a moderni teorici della matematica come Pavel Florenskij, Georg Cantor e Paolo Zellini – che non vi furono direttamente implicati, ma che attraverso le suggestioni del loro pensiero suggeriscono alla fervida immaginazione di Rondoni squarci fulminei per illuminare questo testo e, soprattutto, quella che ne è la sua personale percezione, tanto da farlo vivere “con l’infinito addosso”: la poesia infatti – afferma Rondoni – inquieta la vita di chi la legge, non spiega né illustra quella di chi l’ha scritta. In sintesi non è tanto L’infinito come pagina poetica da smembrare e interpretare con approccio critico che conta, quanto il soffio d’infinito che la poesia sottende. Un’incalzante esplorazione à vol d’oiseau, quella offerta dal volume, che mette insieme l’ampia eterogenea cultura e stralci di vita del poeta che lo scrive perché il testo leopardiano divenga un elemento fondamentale dell’esistere: giacché, rapportandoci a Blasucci, – che per inciso ho avuto la grande fortuna di avere come amato Maestro negli anni pisani dell’Università – non è un testo, qualunque testo, “un fatto enigmistico da risolvere con abilità d’ingegno, ma ciò che ci riporta all’essere vivi, alla gioia e al terrore di essere vivi”.

Da leggere in questa chiave l’incessante raccomandazione di Rondoni: attenersi al testo, alla bellezza e alle risonanze del testo e diffidare di ogni facile autobiografismo, che sempre – ma nel caso di Leopardi in modo talvolta letale – porta a una fuorviante semplificazione dell’opera. Anche il libro termina e culmina, del resto, proprio con una puntuale e originale analisi del testo de L’infinito, con capitoli che lo riprendono passaggio per passaggio in brevi blocchi di versi, così da giungere, attraverso la messa a fuoco delle azioni dell’io poetico, dal sempre iniziale – che quasi preannuncia il finale sovvenire dell’eterno – al naufragio nell’immensità, a quell’oltretempo in cui coesiste, come in altri contesti per Florenskij, Bergson e Eliot, la compresenza del tempo, di tutto il tempo: e mi sovvien l’eterno, / E le morte stagioni, e la presente/ E viva, e il suon di lei.

Due i piani spazio-temporali su cui L’infinito si modula: uno quotidiano, finito, esemplificato dalla siepe del limite e del gesto abitudinari; l’altro quello dell’immensità e dell’oltretempo, dell’esperienza di infinito a cui l’anima anela e si abbandona in quel luogo che è «non altrove dalla poesia». Il ragazzo recanatese uscito a passeggiare naufraga nell’infinito a due passi da casa, non ha bisogno di grandi spostamenti o di spazi esotici; ma fondamentale è, per la sua percezione di infinità, quello stormire del vento tra le piante, quel segno che la rende possibile: e come il vento… “Leopardi leggeva Pascal, – scrive Rondoni. – Forse la via per il luogo «non altrove dalla poesia»ha una soglia, una porta d’accesso: il riconoscimento della propria miserabilità. Della propria finitudine”. Ma l’infinito, afferma ancora provocatoriamente, non è esperienza per chi dorme o cerca mezzi per stordirsi, è per chi guarda costantemente il mondo “come segno che sta per rivelarsi”; e ha concluso l’incontro di Pordenonelegge – e questo sembra sottendere anche l’excursus del libro – con una domanda quanto mai ardua e stimolante: “E voi, lo sentite il vento dell’infinito?”.

È una domanda che non ho potuto non rivolgere anche a me stessa e che, assieme ad altre suggestioni suscitate dall’incontro, mi ha portato a riflettere su alcuni versi che assediano costantemente la mia vita. Se Rondoni si dice inseguito dall’infinito attraverso Leopardi, io lo sono da un’altra metafora di finitezza e di infinità che risiede, attraverso alcuni versi di Emily Dickinson, nello spazio-tempo della luce, che mi assedia e mi abita facendomi fare i conti con l’umana pochezza e con la finitudine, con la vanitas e la perdita, con la percezione di quel “quasi nulla” leopardiano che Rondoni nomina e che, proprio grazie allo scarto di quel “quasi”, produce il desiderio – e l’azione – di un’esperienza di infinito. Perché, come Leopardi scrive, pur dando per certa la finitudine, “dove trova piacere l’anima aborre che sia finito”.

Non è molto distante, la dinamica dei versi dickinsoniani che mi incalzano, da quella dell’idillio leopardiano; e si consuma, questa diversa ma affine esperienza dell’infinito, in un componimento ancora più stringato, il numero 850 del 1864. La siepe di Giacomo, a pochi passi dal palazzo che abita, allude alla stessa finitudine e alla stessa quotidiana abituale esperienza a cui accennano i gesti misurati di Emily: allacciare la cuffia, chiudere la porta di casa. Uscire allontanandosi appena dallo spazio consueto. Fin quando… Fin quando l’uno udrà il vento stormire tra le piante, l’altra l’avvicinarsi del passo finale del Giorno (è al Giorno che si riferisce il “suo” del verso 5): per entrambi è la sottigliezza dell’udito – senso di chi non dorme ma è attento ai segni che stanno per rivelarsi – a creare i presupposti di un naufragio nell’infinito, in un oltre spazio-tempo che per Giacomo si metaforizza in un dolce naufragio nel mare e, per Emily, in un viaggio verso il Giorno. Dalla siepe all’immensità e all’eterno, dall’uscio domestico all’ascesa, dalla Notte al Giorno, raccontando, per di più, di come si è cantato per tenere la Notte lontana. L’anima aborre quel che piace e finisce… e come Giacomo «fa, agisce» per sperimentare l’infinito – va comparando nell’infinito silenzio – così Emily «fa, agisce, canta» in attesa del passo definitivo e del viaggio con e verso il Giorno. Per entrambi l’esperienza fisica, attraverso l’ascolto di un segno, si sposta sul piano metafisico. E spostandosi in un luogo «non altrove dalla poesia» crea – canta – eterna sovrumana poesia. Canti la chiamò, Leopardi, la sua poesia.

“La veggenza del poeta non nasce altrove dalla realtà e dai suoi riti ordinari e straordinari conosciuti da tutti – scrive Rondoni. – Le avventure più alte della poesia non nascono sulle nuvole, ma dentro il farsi normale delle vite. […] Perché l’infinito è in agguato nelle circostanza solite”.

In quali circostanze, in quali versi soffia per voi il vento dell’infinito?

Davide Rondoni

e come il vento.

L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo

Fazi Editore, 2019

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello

Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa

Immensità s’annega il pensier mio:

E il naufragar m’è dolce in questo mare.

Giacomo Leopardi, L’infinito

Io canto per consumare l’attesa –

Allacciare la cuffia,

chiudere la porta di casa.

Non mi resta nient’altro da fare,

fin quando, all’avvicinarsi del suo passo finale

viaggeremo verso il Giorno

raccontandoci di come abbiamo cantato

per tenere lontana la Notte.

Emily Dickinson, 850, 1864

Traduzione di Barbara Lanati