di Laura Ricci su Letterate Magazine

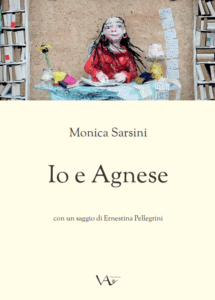

Un libro “sottile”, di quella dimensione che si sceglie volentieri perché ci accompagni, senza soluzione di continuità, lungo un viaggio in treno. E al tempo stesso un libro denso, profondo, in cui ogni parola ha la sua ragione di essere nell’economia del tutto, e la sottigliezza non sta solo nello spessore del dorso del volume, ma nella costruzione della struttura del racconto, nel dipanarsi del pensiero e nella cura della forma narrativa. Sto parlando di “Io e Agnese”, l’ultimo libro di Monica Sarsini, che anche si avvale di un saggio sull’autrice di Ernestina Pellegrini.

Un libro “sottile”, di quella dimensione che si sceglie volentieri perché ci accompagni, senza soluzione di continuità, lungo un viaggio in treno. E al tempo stesso un libro denso, profondo, in cui ogni parola ha la sua ragione di essere nell’economia del tutto, e la sottigliezza non sta solo nello spessore del dorso del volume, ma nella costruzione della struttura del racconto, nel dipanarsi del pensiero e nella cura della forma narrativa. Sto parlando di “Io e Agnese”, l’ultimo libro di Monica Sarsini, che anche si avvale di un saggio sull’autrice di Ernestina Pellegrini.

Il lavoro va a completare una trilogia narrativa scaturita dai corsi di scrittura tenuti dalla scrittrice nella sezione femminile del carcere di Sollicciano, i cui primi due volumi – Alice nel paese delle domandine (2011) e Alice, la guardia e l’asino bianco (2013) – sono stati pubblicati da Le Lettere di Firenze. C’è però, rispetto ai precedenti libri, uno spostamento, un diverso e originale esperimento di scrittura che non tira in ballo soltanto l’esperienza carceraria, le storie delle donne che frequentano il laboratorio e la relazione tra loro e tra loro e la docente, ma anche il nocciolo più duro, segreto e oscuro del vissuto più intimo e forse irrisolto della narratrice; che rievoca, intrecciata alle vite estreme delle detenute, una sua precoce e altrettanto estrema tragedia familiare: la perdita nell’infanzia dell’adorato fratellino, colpito involontariamente e mortalmente alla nuca da una cartuccia da leprotti scagliata dal suo più assiduo compagno di giochi. E anche nei confronti di quella narrazione del sé che giustamente Ernestina Pellegrini definisce una «poetica del trauma» si fa avanti una sperimentazione più complessa e nuova, in cui la scrittura monologante legata al proprio vissuto non rimane avvitata alla disperazione del proprio io, ma continuamente si intreccia e si raffronta con il vissuto e le storie di Agnese e le altre – Alessia, Daniela, Katia, Laura, Susanna, Giada, Rosalina, Elisa, Malina – le prigioniere del fuori piuttosto che del sé, creando una poetica del rispecchiamento che rispetto all’io stabilisce un’oggettivazione e una distanza e, rispetto alle altre, un avvicinamento al loro esistere.

Si determina, in sintesi, un nesso relazionale, in cui non sono tanto le storie di violenza, droga, abbandono, povertà, furti e fughe, peraltro appena tratteggiate con pudore, a contare – del tutto assente, fortunatamente, l’estetizzazione della vita carceraria – quanto la ricerca e il valore dello scrivere e il reciproco sostenersi in una segregazione e in una solitudine differenti ma comuni, così da permettere all’autrice, verso la fine del libro, di dichiarare: “Escono di qui e ci tornano quasi sempre, colpite dagli stessi sintomi che ce le avevano portate, la fame, la debolezza, l’emarginazione che non sono state aiutate a risolvere. Come del resto io, con i miei sortilegi, sono dovuta venire fino a qui, in questo luogo che non esiste, almeno per arrivare a vedere che cosa c’è dentro di me. Spero che anche per loro stare insieme a me sia servito a mettere a fuoco una visione”.

Viene da chiedersi perché tra tutte le detenute – tutte osservate, avvicinate, curate – la prescelta sia proprio Agnese. È con lei, infatti, che come non infrequentemente accade tra maestra/o e allieva/o, si stabilisce una relazione privilegiata, se non addirittura talvolta rovesciata, come se fosse la docente ad attingere forza dalla sfortunata ma vitale determinata allieva. Agnese perché è intelligente e sensibile, perché è leader e sa di esserlo, perché trascina le altre. Perché è ribelle e non sempre affidabile – si legga in questo senso, oltre che come iniziazione alla sterminata complessità della vita, l’episodio emblematico dell’uscita docente-allieva al Museo Antropologico – ma in definitiva a suo modo sta ai patti. Perché è lunatica, alterna, ma sa manifestare il suo affetto. Perché ha bisogno di essere rincuorata ma sa rincuorare. Per la sua padronanza delle circostanze, perché sa essere fiera anche lì, “dove la vorrebbero appassita dai pentimenti per essere sicuri che è guarita”. Per una similarità nella differenza forse, perché diffusa e impeccabile nel dire delle condizioni del carcere, “di sé, della sua vita passata si è fatta un rifugio per apparire anche ai suoi occhi impenetrabile”.

La prigione, per l’io narrante del libro – che come Ernestina Pellegrini fa giustamente notare non è detto che sia l’essere anagrafico che ha nome Monica Sarsini – è l’insistere della perdita, non rimossa ma coltivata per sentire accanto l’amata presenza fraterna, l’incapacità di una strada del perdono – “ho paura di quello che penso, ma il concetto di perdono non si è fatto avanti in me come rimedio” – e, al tempo stesso, di quello che potrebbe essere lo sfogo della vendetta, l’eruzione del dolore della psiche nei mali del corpo, il premere della tensione che solo nella parola scritta, che riesce a dire l’indicibile, finalmente si allenta.

Poetica del trauma, scrittura che nasce ricca, affilata, eccentrica, precisa nel romitaggio scelto come modalità esistenziale e come ascesi del creare. Linguaggio prezioso, quasi orgiasticamente sensualmente scatenato dal silenzio e dall’osservazione minuta della realtà – piante, animali, luoghi, ambienti – ma tagliato e rifinito dalla lama dello stile.

Un linguaggio che spiazza e sorprende in questi tempi di sciatteria linguistica, e che proprio per questa sua preziosa, abbondante ricchezza si fa scegliere e gustare. Un linguaggio antico, imbevuto di termini desueti o di toscanismi che altro non sono che scaglie dimenticate della vasta simbologia della lingua. Per ricordarci che una pratica del dire non banalmente standardizzata ma accuratamente selezionata, vissuta, masticata, digerita, diventa quasi un’iniziazione mistica in grado di restituire la complessità del reale e, nel grande teatro dell’universo, di medicare le ferite attraverso un amoroso esercizio di osservazione e restituzione dell’altro da sé. E magari, proprio per questa orgia avvincente di parole, il libro lo leggerete una seconda volta, andata e ritorno, per godere appieno non tanto la trama ormai conosciuta, quanto la trascinante vertigine della lingua.

Monica Sarsini

Io e Agnese, Postfazione di Ernestina Pellegrini

Vita Activa Editoria, 2019, Trieste